Les Samedis d’Addoc au Luminor

Pour rencontrer le public, Addoc propose un rendez-vous mensuel, les Samedis d’Addoc

Les projections autour de films documentaires réalisés par les cinéastes documentaristes d’Addoc sont ouvertes à tous et suivis de débats étayés par une problématique posée par le film.

Elles sont animées par les membres de l’association.

Les Samedis d’Addoc en 2024-2025

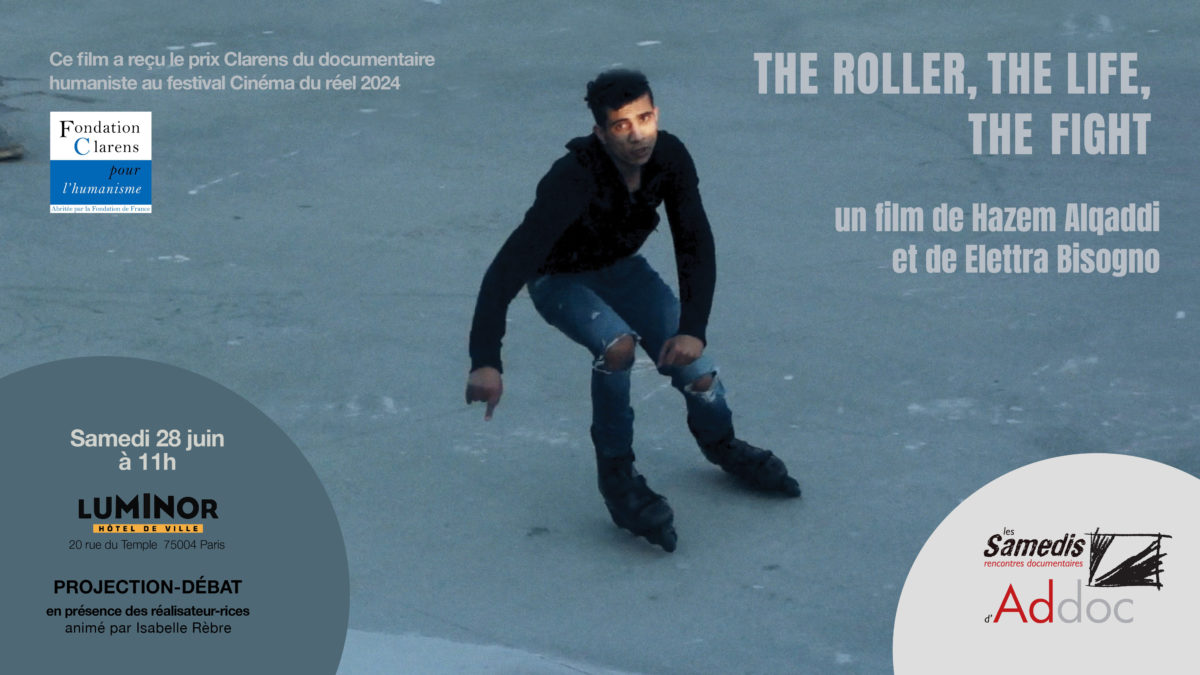

The roller, the life, the fight, un film de Hazem Alqaddi et Elettra Bisogno

Hazem arrive en Belgique après un voyage douloureux depuis Gaza. Elettra arrive à Bruxelles pour y étudier le film documentaire. La caméra devient l’outil qu’ils partagent pour se comprendre. Projection-débat au cinéma Luminor, le 28 juin à 11h, puis débat en réécoute sur le SoundCloud d’Addoc.

Le théâtre qui boite, un film de Catherine Rechard

À Villeneuve-lès-Avignon au milieu des cigales, Catherine Rechard filme une compagnie itinérante qui monte dans un cercle de sable et de sel une nouvelle écriture d’Antigone. Projection-débat au cinéma Luminor, le 14 juin à 11h.

Nos édifices, un film de Sébastien Marziniak

À partir de la construction du nouveau Palais de Justice et de ses résonances sur le quartier qui l’entoure, Sébastien Marziniak nous donne à voir les différentes échelles du monde. Comment le documentaire permet-il de rétablir la juste place de l’être humain dans son environnement ?

Kumva, ce qui vient du silence, de Sarah Mallégol

Ils étaient enfants au moment du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994 et voudraient construire leur propre mémoire.

Ils convoquent les images manquantes dans un dialogue intime avec leurs parents, rescapés ou bourreaux.

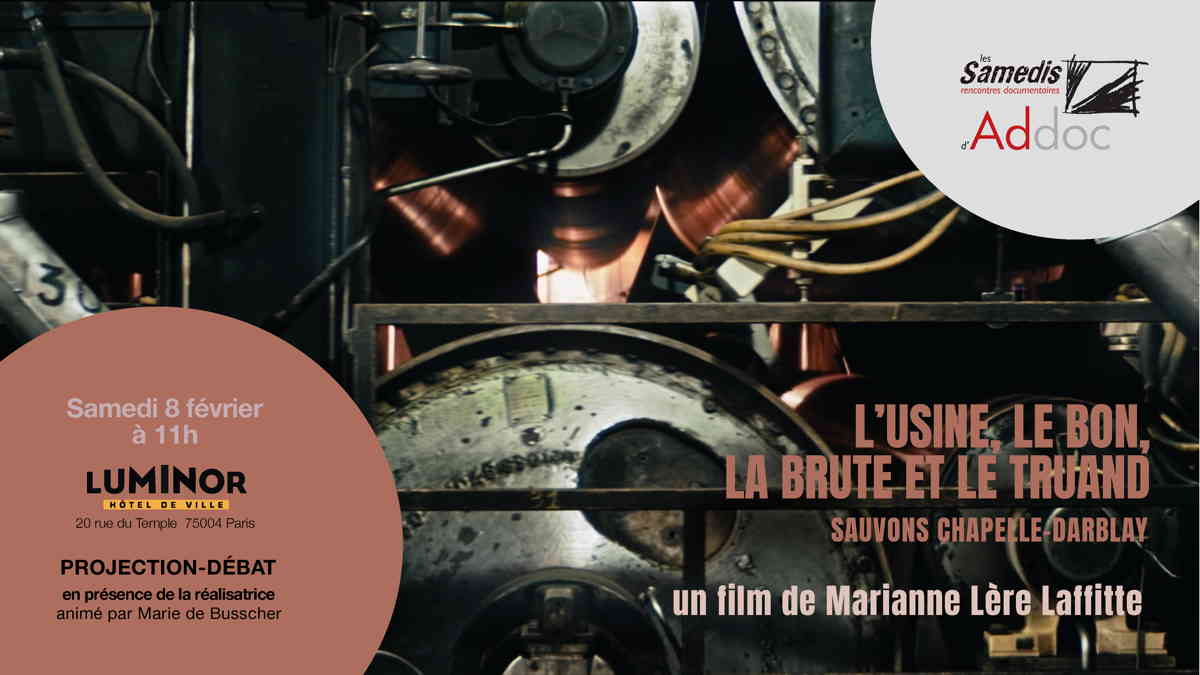

L’usine, le bon, la brute et le truand, un film de Marianne Lère-Laffitte

C’est la version moderne de David contre Goliath : l’histoire de trois représentants du personnel qui se sont battus pour la survie de leur usine. Avec, à la clé, un projet plus écologique.

Revoir l’ambassade. Chili 1973, un film de Thomas Lalire et Benoît Keller

Le film aborde l’histoire du coup d’État contre Allende par le biais d’un épisode peu connu : le rôle de l’ambassade française dans l’asile accordé à plusieurs centaines de réfugiés politiques.

Le débat est en ligne sur notre Soundcloud.

Ici on creuse, un film d’Éva Pénot

Entre rêve, détermination, lassitude, dans l’intimité d’une cabine noire, Rajae, John, Maïmouna, Steven et d’autres habitants du quartier du Gros Saule à Aulnay-sous-Bois portent un regard sensible sur leur quotidien.

Nos vies adultes, un film de Alexandre Hilaire

Devenu cinéaste, Alexandre Hilaire revient dans son lycée professionnel. À travers ses souvenirs, il raconte un système scolaire qui a longtemps dévalorisé les filières pros, et évoque ces rêves d’ado auxquels on tente de s’accrocher.

47° Nord, un film d’Élodie Ferré

Dans les marais salants, les paludiers, sans relâche, façonnent de leurs mains les salines. À l’été, si le temps le permet, ils y récolteront le sel.

Quand, brusquement, le cycle des saisons dégénère…

Guanzhou, une nouvelle ère, un film de Boris Svartzman

Pendant 7 ans, un groupe de villageois en Chine lutte contre l’expropriation de leurs terres, suivant le destin de millions de paysans forcés de s’urbaniser, un problème systémique qui secoue l’ensemble des campagnes chinoises.

A tempo, un film de I-Chu Lin

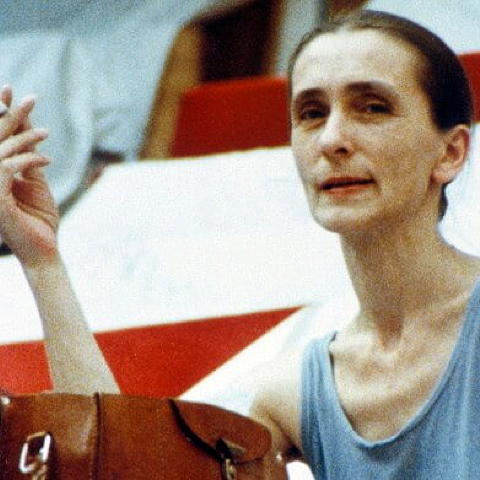

Déterminée à trouver sa liberté, Yahui a quitté Taïwan pour vivre en France comme percussionniste au Théâtre du Soleil. Mère célibataire, elle vit avec Eunice, sa petite fille de 6 ans, dans une roulotte prêtée par la troupe…

Béziers, l’envers du décor, un film de Daniel Kupferstein

Le film aborde, à travers le journal municipal, le « journal de Béziers », la gestion de la ville par Robert Ménard élu maire en 2014 avec les voix du Front National. Une vision de l’extrême-droite au pouvoir.

Les Samedis d’Addoc en 2023-2024

Eredità, un film de Jean-Luc Cesco

Eredità, c’est l’histoire de deux voisins qui s’accompagnent dans des moments difficiles de leurs existences.

Le réalisateur imagine que le fantôme de l’ancien propriétaire est resté dans son appartement. À l’épreuve de la maladie et de la mort, chacun d’eux laisse apparaître des traces de son héritage familial. La mémoire ne s’efface pas, elle reste…

Katia et Rimma, un film de Gulya Mirzoeva

Douchanbé, Tadjikistan, ex-URSS. Rimma et sa petite-fille Katia vivent dans une vieille maison qui va être bientôt démolie. Elles vont être relogées dans un des immeubles qui poussent partout dans la ville. Les préparatifs du déménagement bouleversent leur quotidien.

À ma place, de Jeanne Dressen

Figure emblématique d’un mouvement social resté dans les mémoires, Savannah, 25 ans, doute, rêve, lutte et apprend.

De Nuit Debout à l’Ecole Normale Supérieure, elle se cherche une place et un avenir. Samedi 25 mai à 11h au Luminor.

Ricardo Cavallo, d’Isabelle Rèbre

« C’est quoi ton cadre ? », en interpellant ainsi Ricardo Cavallo dès les premières minutes de son film, Isabelle Rèbre embarque les spectateurs dans une mise en abîme.

Cavallo à l’œuvre sur le motif devient ici le modèle de la cinéaste.

Athenian Material, de Laure Vermeersch

Réaliste et poétique, le film de Laure Vermeeersch, nous entraine dans un autre monde : celui des déchets qui prolifèrent au rythme de notre surconsommation.

Grand fond, de Gilles Weinzaepflen

Comment un auteur de documentaire de création peut-il représenter le sport ? Dans son film, Grand fond, Gilles Weinzaepflen accompagne la route de Jean-Marie Rouault, un véritable athlète de la marche sportive.

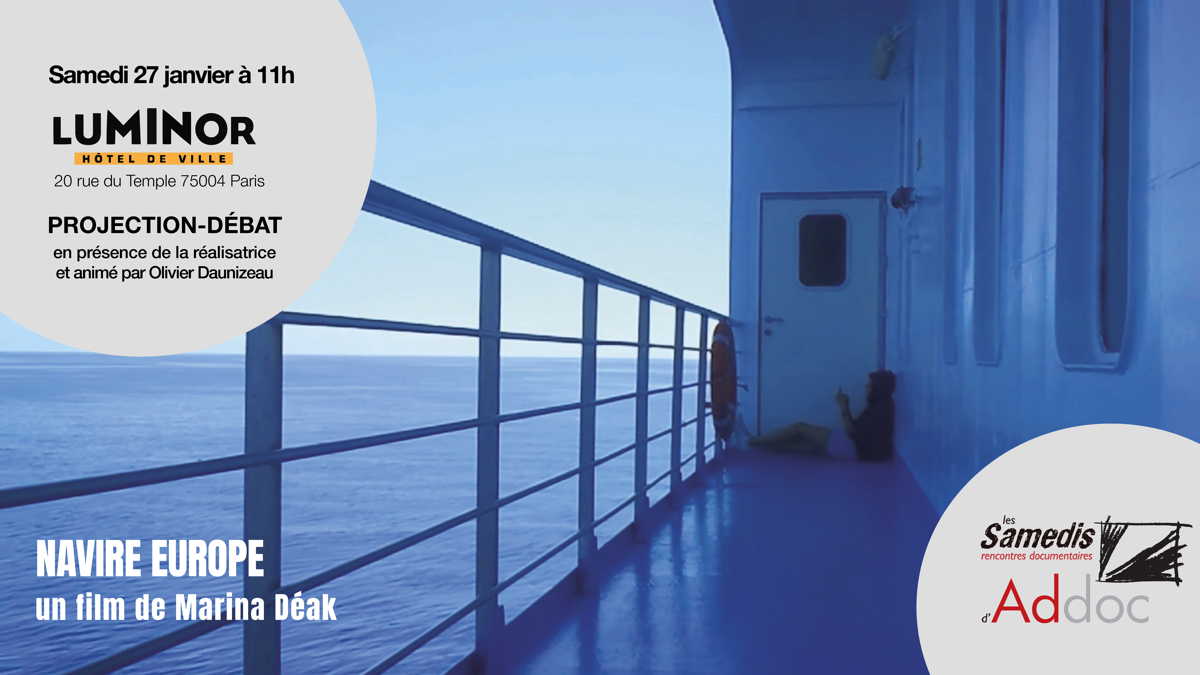

Navire Europe, de Marina Déak

Dans une maison à Londres, la réalisatrice Marina Déak interroge sa grand-mère, Trude Levi, rescapée de la Shoah, sur son histoire. Il est trop tard, Trude est devenue une vieille femme, ses souvenirs sont épars, et émergent ici ou là. Suite au décès de sa grand-mère, la réalisatrice se demande comment raconter cette histoire.

Retour à Višegrad, de Julie Biro et Antoine Jaccoud

En avril 1992, la guerre éclate à Višegrad (Est de la Bosnie-Herzégovine), séparant élèves serbes et bosniaques. 25 ans après, l’ex-directeur de l’école et la veuve de l’instituteur, s’engagent sur les routes d’un pays disparu avec

l’espoir de convaincre celles et ceux qu’ils parviendront à retrouver de se réunir à nouveau.

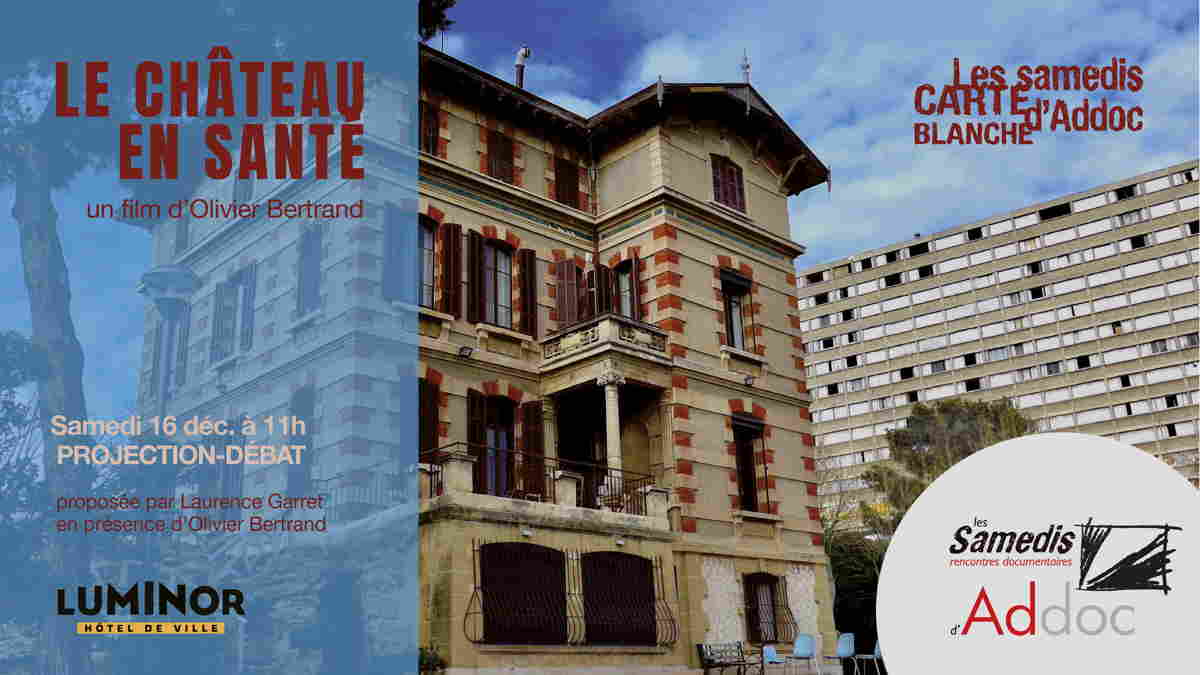

Le château en santé, d’Olivier Bertrand

Dans une très belle bastide en plein cœur d’une cité dévastée, une équipe de jeunes professionnel.les réinventent le soin, en associant des habitantes et habitants.

Le débat est enregistré : vous pouvez l’écouter sur notre Soundcloud.

Que Dieu te protège, de Cléo Cohen

À partir des bribes de sa propre histoire, au sortir de l’adolescence, Cléo Cohen se lance dans une quête de la parole de ses aïeux.

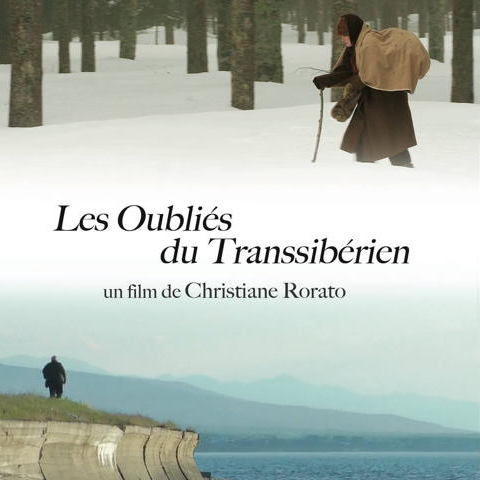

Ces guerriers de la nuit, sur les traces des Benandanti, de Christiane Rorato

À la découverte d’une tradition et méconnue, celle des « Benandanti », chamans qui luttent depuis la nuit des temps pour le bien d’une communauté au Frioul.

Socorristas, militantes de l’avortement, de Caroline Kim-Morange

En 2018, de nombreuses femmes mouraient dans des avortements clandestins en Argentine. La réalisatrice suit un collectif Socorristas, qui accompagne des femmes souhaitant pratiquer l’IVG.

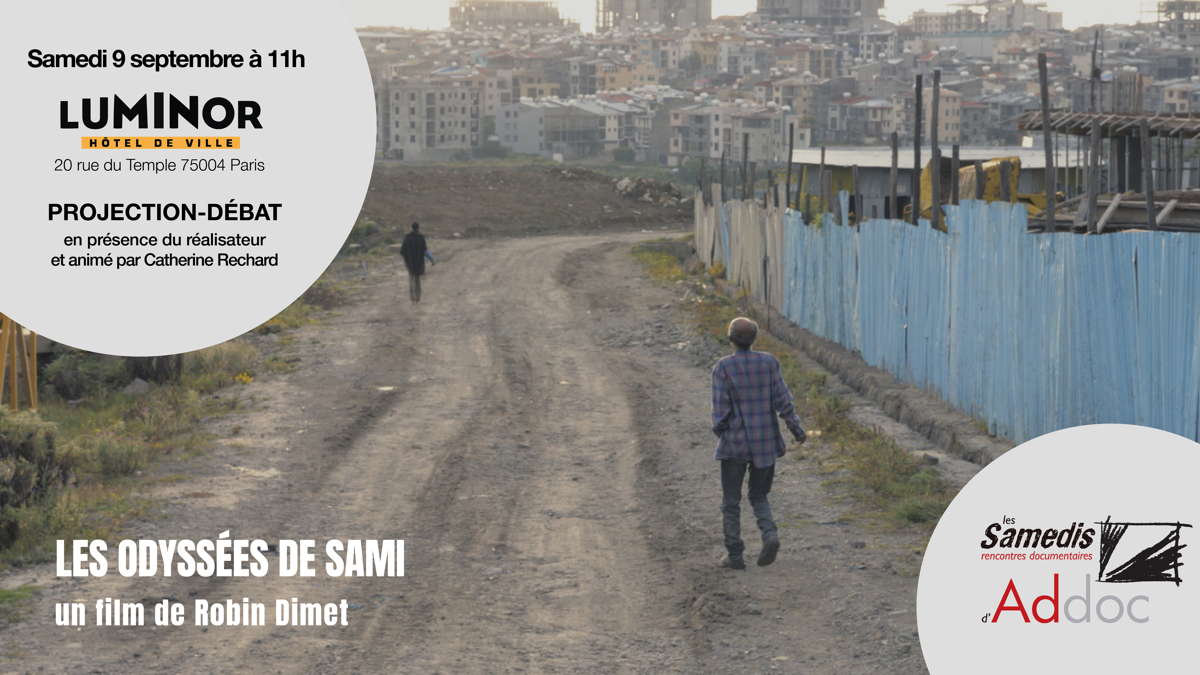

Les odyssées de Sami, de Robin Dimet

Sami vit à Addis-Abeba, en Éthiopie. Soixantaine, érudit, il vient de terminer une oeuvre colossale : la traduction en amharique de la mythologie gréco-romaine qu’il espère publier…